Schulkonzept

1. Präambel

Die Evangelische Schule Damgarten ist eine Grundschule vor den Toren des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft. Ihr fachlicher Schwerpunkt ist Natur und Technik, ihr methodischer Ansatz die (praxisorientierte) Reformpädagogik.

In dieser Schule wird das Kind im Mittelpunkt stehen. Es wird mit seinen individuellen Bedürfnissen, Talenten und Problemen wahrgenommen, angenommen und geachtet. Dabei ist es uns wichtig, dass jedes Kind einen Bereich finden kann, der seinen Neigungen besonders entspricht und mit dem es sich in die Gemeinschaft einbringen kann.

Die enge Kooperation mit der Evangelischen Kindertagesstätte „Sonnenblume“ bietet eine gute Grundlage für den Übergang vom Kindergarten in die Schuleingangsstufe.

Die Schule arbeitet als volle Halbtagsschule, die pädagogischen Grundsätze und Methoden werden im angeschlossenen Hort fortgeführt.

Mit der Region, für die Region

Unsere Schule möchte die Kinder dazu befähigen, in ihrer Umgebung prägend zu wirken. Sie werden dabei auf ihrem Weg zu eigenverantwortlich handelnden Personen begleitet, die die Anforderungen der Umwelt kreativ und produktiv für die eigene Entwicklung sowie sozial angemessen bewältigen können. Das Prinzip der Nachhaltigkeit gilt uns als Handlungsorientierung.

Örtliche Besonderheiten, regionale Kultur und die Themen des Nationalparks werden in den Schulalltag eingebunden und erleichtern bzw. vertiefen durch den unmittelbaren Bezug und ihre lebensnahe Relevanz den Lernprozess. Zudem stärkt die regionale Einbindung die Identifikation und damit das Selbstbewusstsein der Kinder.

Lass es mich tun und ich begreife es

Die Lebenswelt der Kinder auf dem Land bestimmt die Schwerpunktsetzung der Schule. Vor allem Natur und Technik werden als vorrangige Themen aufgegriffen. Der praktische Bezug erschöpft sich nicht im Werken, Schulgarten oder in der Außengestaltung des Geländes; physikalische und chemische Experimente, Musizieren und Computerbedienung gehören ebenso dazu wie Tätigkeiten in der Landwirtschaft, die Tierhaltung auf dem Schulgelände oder die Teilnahme an nationalen und internationalen Aktionen zum Naturschutz.

Über die Förderung der eigenen Wahrnehmung und eigener Erfahrungen hinaus wird dem Verstehen der gesellschaftlich akzeptierten Denkmodelle früher Aufmerksamkeit zuteil als in den Rahmenplänen vorgesehen. Das gilt sowohl für gesellschaftliche (christliches Weltbild, Demokratie, Freiheit-Gleichheit-Brüderlichkeit, Gerechtigkeit, ...), als auch für naturkundliche Denkmodelle (Ökologie, Naturschutz, Atomtheorie, Gesundheitslehre, ...).

Die Schule selbst (inklusive Gelände) wird als eigener Gestaltungsraum begriffen, daher ist die Beteiligung von Schülern und Eltern ausdrücklich erwünscht und erforderlich.

Achtung vor dem Leben

Das besondere Anliegen eines Nationalparks, die Natur mit ihren Vorgängen zu entdecken, ihren hohen Wert anzuerkennen und zu schützen, wird in unserer Schule aufgegriffen. Achtung vor dem Leben schließt die Achtung vor dem Mitmenschen sowie die Selbstachtung ein, betont darüber hinaus aber die besondere (gemeinsame) Verantwortung für die Schöpfung. Die Nähe des Nationalparks ermöglicht dabei eine unmittelbare Erfahrung mit allen Sinnen, in Bewegung und in der Natur. Nur so kann das Kind die positiven Werte der Umwelt und ihre Veränderungen wahrnehmen.

Durch den Schwerpunkt Natur und Technik lernen die Kinder, sich kritisch mit der eigenen Lebensweise auseinander zu setzen und dadurch Möglichkeiten des Umweltschutzes im Alltag zu erkennen. Ökologische Anhaltspunkte bei der Verwendung der Materialien für den Lehrbetrieb sowie für Baumaßnahmen (ökologischer Strom, Vollwertkost, Materialien mit langer Lebensdauer, biologisches Baumaterial, Recycling...) werden berücksichtigt. Dies wirkt für die Kinder glaubhaft und anregend.

Jedes Kind ist einmalig

Jeder Mensch wird als ein Geschöpf Gottes geachtet, unabhängig von seinen Anlagen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das Vertrauen, dass jeder Mensch von Gott und darum in unserer Gemeinschaft mit all seinen Stärken und Schwächen, Vorzügen und Problemen als Person angenommen ist, bildet die Basis für das Leben in unserer Schule. In diesem Rahmen findet der Einzelne den Mut, Aufgaben zu bewältigen und Fehler (als Lernquelle) machen zu dürfen, seine Stärken herauszufinden und mit den Schwächen umgehen zu lernen. Die Entwicklung der Kinder wird begleitet und dokumentiert (Pensenbuch, Zeugnisbrief, Elterngespräche). Verlässliche Bindungen und das Lernen in kleinen Gruppen (max. Gruppenstärke von 20 Kindern) sind Grundlage der Persönlichkeitsentwicklung.

Miteinander lernen

Die gegenseitige Wahrnehmung und Würdigung ist der Kern der christlichen Nächstenliebe. Durch gemeinsames Arbeiten und Lernen wird es für die Kinder zur Selbstverständlichkeit, Stärken, Schwächen und Besonderheiten der anderen zu akzeptieren. In der täglich gelebten Gemeinschaft werden diese Bindungen in transparente und damit akzeptierte Regeln umgesetzt. Großer Wert wird auf den lösungsorientierten Umgang mit Konflikten gelegt (Morgenkreis). Für einen guten Start in die Schule werden für die Schulanfänger Patenschaften bestimmt.

Hilf mir, es selbst zu tun

Wir sind davon überzeugt, dass Kinder aus sich selbst heraus in der Lage sind, ihre Persönlichkeit zu entfalten. Sie sind jedoch darauf angewiesen, dass wir als Erwachsene (Eltern wie Pädagogen) diesen Prozess mit Klarheit und Ruhe, Liebe und Achtung unterstützen. In den reformpädagogischen Grundsätzen und Methoden von C. Freinet, M. Montessori und P. Petersen (Jenaplan) ist die selbstbestimmte Aneignung von Kompetenzen und Wissensinhalten verwirklicht. Durch ihre vorwiegende Anwendung bzw. Beachtung wollen wir insbesondere die Ausdrucks- und Urteilsfähigkeit unserer Kinder fördern und ihre Bereitschaft und Motivation zur Erbringung von Leistungen entwickeln.

Eine wichtige Aufgabe unserer Schule ist es, die Neugier und Freude des Kindes an der Arbeit zu wahren und ihm Wege zu eröffnen, wie es selbständig und erfolgreich arbeiten und lernen kann. Das Lernen selbst planen und organisieren lernt es unter Anleitung vor allem in der Freiarbeit und in der Projektarbeit.

Abendländische Kultur - der Rhythmus, wo man mit muss

In unserer Schule werden christliche Erfahrungen und Werte im gesamten Schulalltag weitergegeben und gelebt. Elementar verankert finden sie sich in der Ritualisierung und Rhythmisierung von Schultag (Morgenkreis), Schulwoche (Andachten zu Wochenanfang und –ende) und Schuljahr (Feste und Feiern).

Die im Evangelium Jesu Christi begründete Freiheit des Menschen beinhaltet seine Entscheidungen zu Fragen des Glaubens. Deshalb verstehen wir den christlichen Glauben als Angebot, unser christliches Profil als Möglichkeit, Erfahrung eines wertebestimmten bzw. religiösen Lebens zu sammeln. Neben der (notwendigen) theoretischen Auseinandersetzung im verbindlichen Fach Religion wird zu Fragen von Werten und Glauben fachübergreifend hingeführt.

Immer in Bewegung bleiben

Der Drang nach Bewegung ist dem Kind physiologisch determiniert, darum muss die Lust an der Bewegung erhalten bzw. gefördert werden. Über die gesundheitliche Notwendigkeit hinaus verstehen wir die Bewegung als förderlich für das Lernen. An unserer Schule verbinden sich die Prozesse des Lernens mit der Möglichkeit von Bewegung, z.B. als Wechsel von konzentrierten und bewegten Phasen, die Einbeziehung von Körperwahrnehmung oder die Bewegung im engeren und weiteren Raum bzw. die Erkundung des sozialen Nahraums. Darüber hinaus ist Sportunterricht obligatorisch. Maritime Sportarten können durch die Nähe zum Bodden einbezogen werden.

Mit Musik geht's besser...

In den Kursen und Projekten werden die Kinder ermutigt, vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten bei sich selbst zu entdecken und zu entwickeln (Tanz, Rollenspiel, Kunst, Musik). Strukturell verankert ist neben dem Musik- und Kunstunterricht der Unterricht im Darstellenden Spiel. Die so verstärkte musisch-ästhetische Bildung schult nachweislich die Kreativität der Kinder, fördert ihre soziale Integrationsbereitschaft und trainiert ihre Konzentrationsfähigkeit. Es gibt an unserer Schule eine für alle Kinder zugängliche Instrumentensammlung und ein Tanz- und Bewegungsraum. Eltern als Experten verstärken in Kursen das Angebot.

Auftritte werden nicht nur in schulinternen Veranstaltungen geübt, Programme können zudem in die Veranstaltungen der Gemeinde eingebunden werden. Dadurch gewinnen die Kinder an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.

2. Lernformen

Gleitende Ankunftszeit

In unserer Schule können die Kinder individuell ankommen. Während des gleitenden Schulbeginns werden sie im Klassenraum vom Pädagogen empfangen. Spiel- und Freiarbeitsmaterialien stehen in der vorbereiteten Umgebung zur Verfügung. Die Kinder können selbst bestimmen wie sie ihre Zeit des Ankommens gestalten, die Schule wird somit als erstes ein Ort des eigenen Planens und Tätigwerdens. Der gleitende Schulbeginn bietet Raum für den Austausch zwischen Eltern, Bezugspersonen, Pädagogen und Kindern. Gegebenenfalls ist auch eine individuelle Förderung einzelner Kinder möglich.

Morgenkreis

Alle Kinder einer Lerngruppe beginnen das gemeinsame Lernen mit einem festen Ritual. Jedes Kind bekommt die Möglichkeit sich den anderen mitzuteilen. Diese Erzählrunde wird jeweils von einem Schüler moderiert. In Form von Beiträgen erzählen die Kinder, was sie bewegt. Auf diese Weise wird die soziale Bindung gestärkt und gleichzeitig das Sprechen vor einer großen Gruppe geübt. Die Kinder trainieren die Fähigkeit des Zuhörens und Fragens und lernen sich den Kommentaren der Zuhörer zu stellen. Die Beiträge, Fragen und Antworten werden zeitlich begrenzt, wobei ein Kind für die Kontrolle des Zeitrahmens zuständig ist.

Demokratische Grundsätze und Methoden werden anhand eigener Anliegen aus der eigenen Lebenswelt geübt. So lernen die Kinder auch lebenswichtige Fragen zu erkennen, sie zu stellen, Antworten zu suchen und Lösungen zu entwerfen. Damit ist der Morgenkreis die Grundlage für die weitere Gestaltung des Schultages. Auch Lehrer und Eltern können ihre Anliegen in die Gruppe einbringen. Hier können Ideen besprochen und gemeinsam Pläne geschmiedet werden.

Die darauf folgende Arbeitsbesprechung klärt die Kinder über die Ziele und den geplanten Verlauf des Unterrichtstages sowie über die Bedingungen des Arbeitens auf. Im Laufe der ersten Schuljahre wird geübt, den Verlauf des Unterrichtstages gemeinsam vorzubereiten.

Freiarbeit

Ein wichtiges Element des Alltags unserer Schule ist die Freiarbeit. Das Anliegen der Freiarbeit geht weit über das Vermitteln von Wissensinhalten hinaus. In der Freiarbeit finden die Kinder Angebote und Möglichkeiten für ganzheitliches und fächerübergreifendes Lernen. Dabei werden sowohl die Methodenkompetenz, die Sachkompetenz sowie die Selbst- und Sozialkompetenz gestärkt.

Die Kinder wählen ihren Lerninhalt möglichst selbstständig und können auch ihre zeitliche Einteilung, ihre Partner und ihren Arbeitsplatz selbst bestimmen. Durch das hohe Maß an Eigenverantwortung sollen die Kinder zu selbstbewussten Menschen heranwachsen.

Die Freiarbeitsmaterialien sollen ansprechend gestaltet sein und somit Aufforderungs-charakter haben. Sie sind so konzipiert, dass die Kinder ihre Arbeitsergebnisse selbstständig überprüfen können. In offenen Regalen sind die Materialien für die Kinder frei zugänglich. Die Auswahl dieser Lernangebote richtet sich nach dem Alter, den Möglichkeiten und den Interessen der Kinder in den Stammgruppen.

Die Freiheit der Arbeit jedes einzelnen ist begrenzt durch die Bedürfnisse der Gruppe. Um eine gute Atmosphäre des Lernens zu erreichen, werden bestimmte Regeln des Umgangs und der Rücksichtnahme mit den Kindern erarbeitet, erlernt und gelebt.

Ist ein Kind durch die freie Arbeitssituation überfordert, kann der Pädagoge ihm eine Zusammenstellung, der in einem bestimmten Zeitraum zu erledigenden Aufgaben als leitendes Gerüst an die Hand geben.

Projektarbeit

Das Thema einer Projektarbeit wird fächerübergreifend in all seinen Dimensionen, der naturwissenschaftlichen, religiös-sinnorientierten, alltagsbezogenen, musischen u. a. bearbeitet. Bei der Themenwahl und Ausgestaltung bilden die Rahmenpläne und die konzeptionelle Ausrichtung unserer Schule die Grundlage.

Ein Projekt beinhaltet alle Phasen, von der Planung bis zur Durchführung. Die Kinder lernen dabei lösungsorientiertes Vorgehen. Projekte sind besonders sinnhaltig, weil sie in der Regel einen klaren Handlungsbezug aufweisen. Aktion und Reflektion verbinden sich in Projekten zu einer fruchtbaren Herausforderung mit besonders hohem Lerneffekt.

Projekte bieten den Schülern vielfältige Formen der Rückkopplung. Die Schüler präsentieren in verschiedensten Formen die Ergebnisse ihrer Arbeit, beispielsweise durch Ausstellungen, Plakate, Referate.

Fachunterricht

Der Fachunterricht folgt einem an der Entwicklung von Handlungskompetenz orientierten Lernansatz. Die individuelle Persönlichkeitsentwicklung und die Befähigung zu kompetenten Handeln sind hier Schwerpunkt.

Sachkompetenz entwickeln die Kinder in der Auseinandersetzung mit Inhalten, Aufgaben und Problemen. Ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten werden systematisch aufgebaut und in vielfältigen Handlungszusammenhängen verknüpft und erweitert.

Methodenkompetenz schließt Lernstrategien, Verfahrensweisen und Arbeitstechniken ein. Die Kinder lernen, Zusammenhänge herauszufinden und herzustellen. Sie können zunehmend mit verschiedenen Medien umgehen, sich selbst Medien beschaffen, sammeln, sachbezogen aufbereiten und ordnen. Dabei wenden sie Lernstrategien an und setzen fachspezifische Arbeitsweisen zielorientiert ein. Die Kinder lernen die Zeit einzuteilen, planvoll und zielgerichtet zu arbeiten.

Sozialkompetenz zeigt sich in der Fähigkeit des Einzelnen, in wechselnden sozialen Situationen Ziele erfolgreich und im Einklang mit sich und anderen zu verfolgen. Zunehmend können sich die Kinder in andere einfühlen, auf Argumente eingehen und Konflikte lösen. Sie vereinbaren Regeln, halten sich daran und tragen so Verantwortung für die gemeinsame Sache.

Selbstkompetenz gründet sich auf Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, auf wachsende emotionale Unabhängigkeit. Zunehmend können die Kinder eigene Stärken und Schwächen erkennen, eigene Erfolge wahrnehmen und genießen, aber auch Misserfolge verkraften und mit Ängsten umgehen. Es gelingt ihnen immer besser, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und je nach Situation der Jüngere oder der Ältere, der Stärkere oder der Schwächere zu sein. Die Kinder arbeiten selbstständig, planen eigene Handlungen und prüfen sie kritisch. Sie fällen Entscheidungen, begründen und verantworten sie und übernehmen Verantwortung.

Kurse

Kurse sind Lernangebote zu unterschiedlichen Themen, zu denen sich Kinder aus unterschiedlichen Klassen zusammenfinden. Sie können innerhalb und auch außerhalb des Unterrichts stattfinden. Aus den Angeboten können die Kinder selbst wählen. Es wird jedoch darauf geachtet, dass sie einen selbst gewählten Kurs auch beenden.

Wochenpläne

Der Wochenplan ist eine Aufgabensammlung für selbständig zu erarbeitende oder zu übende Inhalte. Die Wochenpläne werden in Zusammenarbeit mit dem Kind individuell erstellt. Über das schrittweise Heranführen wird es zum selbständigen Arbeiten befähigt, wobei sich im Laufe der Zeit der Umfang steigert und das Kind planendes Arbeiten lernt.

Freies Spiel

Zweckfreie Spielräume sind eine wichtige Ergänzung, die in den Schulalltag integriert werden. Das Spiel als Grundlage pädagogischen Lernens soll den Kindern den Übergang von der Kindertagesstätte erleichtern. So können Ängste im Schuleingangsbereich schneller überwunden und die Kontaktaufnahme mit den Mitschülern erleichtert werden.

Wie auch in der Freiarbeit können die Kinder in möglichst freier Selbstbestimmung ihre Tätigkeit wählen. Sie suchen sich ihr Spielmaterial und ihre Spielpartner selbst aus und setzen sich selbst ihre Ziele und Spielaufgaben. Eine vorbereitete Umgebung mit ausgewogenem Spielmaterial steht dafür zur Verfügung.

Jahrgangsübergreifender Unterricht

Die Kinder werden in jahrgangsübergreifenden Gruppen beim Lernen begleitet und unterstützt. Die Zusammenarbeit erfolgt in festen Gruppen, die die Anzahl von 20 Kindern nicht überschreiten soll. Die Gruppen werden in der Regel die Klassenstufe 1/2 und 3/4 umfassen und von ein bis zwei Pädagogen betreut. Situationsabhängig sind auch andere Varianten möglich.

Das soziale Lernen steht in unserer Schule im Mittelpunkt. Durch die Altersmischung wird es für die Kinder zur Selbstverständlichkeit, Stärken, Schwächen und Besonderheiten der anderen zu akzeptieren. Alle Schüler lernen miteinander, nebeneinander und voneinander. Die Kinder lernen ihre Probleme demokratisch zu lösen.

3. Lernbereiche

Die jeweils gültige Stundentafel für Mecklenburg-Vorpommern wird an unserer Schule als verbindlich angesehen. Die nachfolgenden Lernbereiche beinhalten die spezielle Ausrichtung unserer Schule als evangelische Schule in naturnahem Raum mit einem naturwissenschaftlichen Ansatz.

Natur und Technik, Welterkundung, Sachunterricht

Die Welt erschließt sich dem Menschen und in besonderem Maße den Kindern über ihren unmittelbaren Eindruck, durch die sinnliche Erfahrung. Darum beschäftigen sich die von Kindern vorrangig nachgefragten Sachthemen fast ausschließlich mit Fragen aus den naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen (Sonne – Mond – und – Sterne, Saurier, Radio, Feuer, Blut, Raketen, Eissegler, ...). Den Prinzipien des selbstbestimmten Lernens (Freiarbeit, Projektarbeit) folgend werden diese Sachthemen fächerübergreifend eingebunden.

Neugierde ist, wenn sie auf die äußere Welt gerichtet ist, meist eine Frage nach dem Warum und dem Wie und seltener nach dem Wozu. Die Aufgabe der Pädagogen ist die Kinder zu ermutigen, eigene Fragen an die Welt zu richten und ihnen Gelegenheiten zu bieten, diese eigenen Fragen auf dem Wege des forschend-entdeckenden Lernens selbst zu klären. Nach originalen Begegnungen werden zusammenhängende Vorhaben des Erkundens, (längeren) Beobachtens, Nachdenkens, Experimentierens, Prüfens, Produzierens sowie Pflegens (möglichst) gemeinsam geplant. Den Aktionen zur Welterkundung stehen die Reflektionen, die Vorstellung und die Auseinandersetzung mit den erklärenden Denkmodellen gleichrangig gegenüber. Die Kinder werden frühzeitig an das Konzept des Aufbaus der Welt durch Atome herangeführt oder an Begriffe wie Energie, Gesundheit, Ökosystem oder Elektrizität. Sachverhalte, die von den Kindern als Ganzes erkennbar sind, dürfen dabei nicht in fachliche Teilgebiete getrennt werden.

Unsere Schule bietet den Kindern Materialien und Situationen an, die zum einen insbesondere die Sinne ansprechen und Gelegenheit zum praktischen und handwerklichen Tun bieten bzw. zum anderen zum kognitiven Begreifen und Forschen auffordern.

Anregend für die Methode des forschend-entdeckenden und praxisnahen Lernens wirken die individuell nutzbaren Räumlichkeiten der Schule (Werkbereich, Schulgarten, Ställe, Experimentarium, Medienraum, Druckerei, Bibliothek, Küche, Musikraum/ Instrumentensammlung). Projekte, Exkursionen, Museumsbesuche, Einsätze in der Landwirtschaft und in handwerklichen Betrieben strukturieren den jeweiligen Untersuchungsbereich. Die Zusammenarbeit mit den außerschulischen Partnern aus der Landwirtschaft, dem Naturschutz, der Regionalkultur, dem Kunst- und Handwerksbereich sowie von technischen Betrieben garantiert den praktischen und regionalen Bezug. Die Auseinandersetzung der Kinder mit dem (Sach-) Thema beinhaltet also immer auch die handelnde Komponente, neben dem Erkennen und Verstehen erhält die konstruktive Anwendung der Erkenntnisse durch die Kinder ein besonderes Augenmerk.

Evangelische Religion

Das Fach Evangelische Religion wird ab Klasse 1 erteilt. Daneben stehen in der Freiarbeit Materialien zur Beschäftigung mit religiösen, ethischen und philosophischen Themen zur Verfügung. Auch innerhalb der Projektarbeit können diese Fragen die Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema bereichern.

Den Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung nahe zu bringen ist ein wesentliches Anliegen des Evangelischen Religionsunterrichts. Die Nähe zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft und dem Niederdeutschen Bibelzentrum Barth bietet hierzu günstige Voraussetzungen ein themenorientiertes Arbeiten zu ermöglichen. Die Kinder sollen vor allem durch praxisorientiertes Lernen befähigt werden die Natur als vielfältigen Lebensraum zu erkennen, der es wert ist beschützt zu werden.

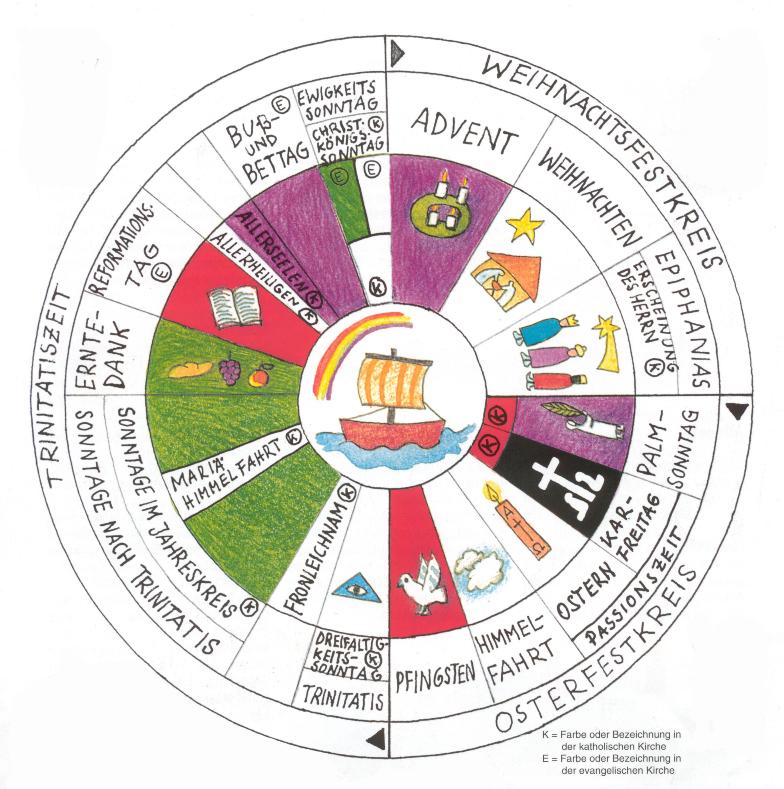

Als evangelische Schule arbeiten wir eng mit der Evangelischen St. Bartholomäusgemeinde Damgarten-Saal zusammen. Dazu gehört die Mitgestaltung von Festen des Kirchenjahres und auch das Planen und Organisieren von gemeinsamen generationsübergreifenden Aktivitäten. Der Evangelische Religionsunterricht beschränkt sich nicht auf die Beschäftigung mit christlicher Glaubensgeschichte und Tradition, sondern behandelt auch andere Weltreligionen und darüber hinaus philosophische und ethische Ansätze. Diese weitgefächerte Auseinandersetzung ist eine wichtige Grundlage für die Entwicklung einer Haltung der Toleranz und Akzeptanz bei den Kindern gegenüber Menschen mit anderen religiösen und weltanschaulichen Einstellungen. Die Kinder werden zum eigenständigen und kritischen Wahrnehmen, Urteilen und Handeln in Sinnfragen und bei Wert- und Normsetzungen angeregt.

Spiele und Bewegung

Wir werden ein deutliches Signal für eine „bewegte Schule“ setzen. Die Kinder sollen sich an jedem Schultag in der Schule und ihrer Umwelt bewegen. Bewegungsphasen im Klassenzimmer oder Aktivpausen sollen ebenso selbstverständlich sein wie das Bewegen im natürlichen Umfeld der Schule. Über Bewegung und Wahrnehmung erschließt ein Grundschulkind seine Umwelt mit allen Sinnen. Nur so kann es Gelerntes tatsächlich verstehen.

Kinder verfügen über unterschiedliche Körper- und Bewegungserfahrungen, wenn sie in die Schule kommen. Sie sind bereits in der Lage mit Spielsituationen, einigen Spielgeräten und Materialien umzugehen. An diese individuellen Erfahrungen und Voraussetzungen werden wir anknüpfen um den Kindern neue Perspektiven und Handlungsweisen zu eröffnen.

Das sportliche Spiel eignet sich in besonderer Weise zur Entwicklung und Stärkung der Selbstkompetenz (Kinder lernen sich und ihre individuelle Leistungsfähigkeit einzuschätzen, steigern ihr Selbstwertgefühl durch das Erringen persönlicher Erfolge und erkennen auch ihren Wert innerhalb einer sportlichen Mannschaft) sowie der Sozialkompetenz (sie erkennen die Notwendigkeit, Regeln einzuhalten und ggf. anzupassen, ihre Stärke als Mannschaft, wenn sie gemeinsam ein Ziel erreichen wollen; sie lernen einander zu helfen und Fortschritte zu achten, die jeder im Rahmen seiner individuellen Leistungsfähigkeit macht).

Diese Sportspiele sollen einen psychomotorischen Schwerpunkt haben, d.h. dass die Kinder bewusst mit ihrem ganzen Körper, ihren Sinnen und Gefühlen angesprochen werden sollen.

Zur Realisierung dieses Ziels eignet sich die unmittelbare sowie die weitere natürliche Umgebung in besonderer Weise, da weitläufige Freiräume in der Natur, ihre Nähe zum Wasser und nicht zuletzt die Nähe des örtlichen Reitvereins den Kindern vielfältige Anregungen und Erfahrungsräume ermöglichen.

4. Leistungserfassung und -bewertung

Jedes Kind bringt ganz unterschiedliche Lern- und Leistungsvoraussetzungen mit. Daher gilt es die Persönlichkeit des Kindes zu stärken und es damit zu befähigen, einen seinen Anlagen und Möglichkeiten entsprechenden individuellen Entwicklungsstand zu erreichen.

Die Pädagogen unserer Schule werden Leistungen würdigen und anstreben, aber sie werden dabei bewusst auch das Bemühen und die Anstrengung anerkennen – unabhängig von ihrem Ergebnis. Die Leistungseinschätzung darf nicht zum bloßen Selbstzweck werden, sondern soll das Kind als Mensch und Geschöpf Gottes im Blick christlich-verantwortlichen Handelns behalten. Nicht das Messen und Vergleichen stehen im Mittelpunkt, sondern die Stärkung und Weiterentwicklung der individuellen Persönlichkeit und das Ausloten ihrer Möglichkeiten. Daher wird der individuelle Lernfortschritt ein zentraler Maßstab sein, und Ermutigung und Trost werden auch eine wichtige Rolle spielen.

Zur Dokumentierung der Leistungen wird ein Pensenbuch genutzt. Das Pensenbuch ermöglicht eine individuelle Beurteilung, da der Lernstoff in kleine Schritte zerlegt dargestellt wird. Dadurch ist feststellbar, was das Kind leistet, unabhängig davon was die Rahmenrichtlinien für die jeweilige Altersstufe vorsehen. Parallel muss darin auch erkennbar sein, ob die Standards der vergleichbaren Klassenstufe von dem Kind erreicht wurden, bzw. in welchen Bereichen ein Vorlauf oder eine Verzögerung besteht. Gleichzeitig macht das Pensenbuch auch die Entwicklung der Arbeitsweise und das Sozialverhalten transparent. Die Kinder und ihre Eltern können zu jeder Zeit Einblick in das Pensenbuch nehmen.

Am Ende des Schuljahres erhalten die Kinder einen an sie gerichteten Brief, der ihre Lernfortschritte, ihre persönliche Entwicklung und ihr Leben in der Gruppe dokumentiert. Beschrieben werden auch besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Bei einem Schulwechsel und beim Übergang in eine weiterführende Schule wird auf der Grundlage der Zeugnisverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern ein Zeugnis erstellt.

5. Tagesablauf – Beispiel

07:30 Uhr – 08:00 Uhr Gleitende Ankomm-Zeit (Freies Spiel, Gespräche, Aufenthalt im Bewegungsraum)

08:00 Uhr – 10:15 Uhr Themenorientierter Unterricht einschl. Morgenkreis und Frühstück (Mathematik, Deutsch, Sachkunde)

10:15 Uhr – 10:45 Uhr Bewegungspause (Spielen auf dem Hof, Ausgabe von Spielgeräten)

10:45 Uhr – 12:15 Uhr Themenorientierter Unterricht (Werken, Sport, Schulgarten)

12:15 Uhr – 12:45 Uhr Mittagspause

12:45 Uhr – 13:30 Uhr Kursunterricht (Experimentieren, Schreibwerkstatt, Reiten, Töpfern)

6. Raum und Räume

Die evangelische Grundschule wird in ein bestehendes Schulgebäude einziehen.

Die Schule befindet sich in einer Kleinstadt in ländlicher Umgebung und in der Nähe des Boddens, mit einer großen Freifläche und naheliegenden Gartengrundstück. Sie ist eingebunden in ein Schulzentrum (Regionalschule und Gymnasium), die Turnhallen können mitbenutzt werden.

In der Gestaltung der Schulräume soll sich die Naturverbundenheit unserer Schule widerspiegeln. Da wir Schulraum als Lebensraum verstehen, sollen sich die Räume und die Umgebung durch eine natürliche, kindgerechte, geordnete Gestaltung auszeichnen.

Unser Schulgebäude passt sich entsprechend der baulichen Gegebenheit den Bedürfnissen der Kinder und Lehrenden an: Es bietet Raum zum Lernen und Lehren, für Ruhe und Entspannung, für kreative und forschende Betätigung wie auch für Bewegung, Spiel und Verwaltung.

Die Anordnung der Räumlichkeiten und der Innenausstattung fördert die Kommunikation zwischen den Kindern und den Lehrenden und ist flexibel je nach Arbeitsform gestaltbar.

Werkstätten

Der kreative Arbeitsbereich befindet sich in den Werkstätten, in denen sich die Ausstattung für die unterschiedlichen Kursangebote befindet (Bau- und Bastelmaterial, Einrichtung für handwerkliche und künstlerische Tätigkeiten).Dazu gehört auch eine Kücheneinrichtung, in der die Kinder kochen und backen sowie ihre selbst geernteten Früchte aus dem Schulgarten und der Natur verwerten können.

Weiterhin sind angedacht: eine Bibliothek die als Raum der Stille dienen soll, ein Bewegungsraum, ein Spielraum, eine Instrumentensammlung, ein Computerraum, eine Keramik-Werkstatt und eine Druckerei.

Auch der Flur wird in die vorbereitende Umgebung mit einbezogen. Hier gibt es Möglichkeiten zur Erweiterung des individuellen Raumbedarfs.

Außenbereich

Der Außenbereich soll ein Garten und Spielplatz werden. Im Garten wird gemeinsam mit den Kindern ein Nutz- und Blumenbeet angelegt, das von ihnen im Rahmen von Kurs- und Objektunterricht gepflegt wird. Jahresübergreifende Projekte können der Bau einer Kräuterschnecke, eines Hügelbeetes, eines Weidendomes, eines Lehmofens oder eines Wasserspiel-Brunnens sein.

Eine Spielanlage soll Kindern genügend Möglichkeiten zur körperlichen Bewegung in den Hort- und Pausenzeiten geben.

Zu unserem Lebensraum zählen wir nicht nur die Schule als Raum, sondern auch unsere Umgebung als Lern- und Lehrraum, wie z.B. unsere Natur und Umwelt, sämtliche Betriebe und Institutionen.

An der Gestaltung und Pflege der Schulumgebung beteiligen sich die Kinder, Eltern und Lehrende.

7. Feste und Feiern

Die Feste und Feiern des Jahreskreises sind ein fester Bestandteil unserer Einrichtung und gehören zum Leben der Kinder dazu.

Hier feiern wir unter anderem: Schulgottesdienste, Weihnachten, Fasching, Ostern, Sommerfest, Nationalparktag, Erntedank, Themenfeste (z. B. Tier und Pflanze des Jahres), Kindertagsfeier und Geburtstagsfeiern finden in unserer Schule und in der evangelischen Kirchgemeinde Damgarten-Saal statt.

Die Gestaltung wird jährlich neu überdacht und abwechslungsreich gestaltet.

8. Unsere Lehrkräfte

Der obligatorische Unterricht an unserer Schule wird durch ausgebildete Pädagogen durchgeführt, die bereit sind nach reformpädagogischen Grundsätzen zu arbeiten. Sie verfügen bereits über Erfahrungen und Kenntnisse im reformpädagogisch orientierten Unterricht bzw. sind bereit sich diese in geeigneten Weiterbildungsseminaren anzueignen.

Sie sollten Mitglieder der evangelischen Kirche sein.

Die Lehrer tragen die Verantwortung dafür, den Kindern geeignete Lehrmaterialien zur Verfügung zu stellen und diese in angemessener Weise vor- bzw. nachzubereiten. Um ihnen diese verantwortungsvolle Aufgabe zu erleichtern und sie immer wieder neu zu motivieren, sind Fortbildungen sowie der Austausch mit anderen reformpädagogisch arbeitenden Lehrkräften fester Bestandteil des Lehrjahres.

Die Lehrer sind die Begleiter der Kinder und ihres Entwicklungsweges. Ihre Aufgabe besteht darin, auf die Lebenssituation der Kinder, auf ihre Empfindungen, Bedürfnisse, Stärken und Schwächen zu reagieren und ihnen bei Bedarf Unterstützung zu bieten. Gemeinsam mit den Schülern entwickeln sie Regeln und Formen des Umgangs miteinander.

Persönliches Engagement und Teamgeist können dabei von den Kindern nur erwartet werden, wenn die Lehrkräfte ihnen dieses Verhalten authentisch vorleben.

Die Fähigkeit der Lehrer, die eigenen Handlungen immer wieder kritisch zu hinterfragen sowie die Bereitschaft sich mit den Kindern gemeinsam zu entwickeln, sind Voraussetzungen für ein positives Lernklima.

Für die Entfaltung des Schullebens ist eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern ausgesprochen wichtig. Sie ist Voraussetzung für den Erfolg der pädagogischen Arbeit.

Die Lehrer bieten neben Elternabenden auch die Möglichkeit zu intensiven persönlichen Gesprächen sowie Hospitationen an.

Im Kollegium wird großer Wert auf Teamfähigkeit gelegt. Das Ziel konstruktiv zusammenzuarbeiten und unterschiedlichen, individuellen Ansichten tolerant und offen zu begegnen sind Grundbedingungen des Miteinanders in der Schulgemeinschaft. Um ein harmonisches und damit erfolgreiches Miteinander zu gewährleisten, finden regelmäßig Teambesprechungen statt. Supervisionen werden avisiert.

Der Arbeitsort der Lehrer, auch zur Vor- und Nachbereitung der Unterrichtsstunden, sollte die Schule sein. Jeder Lehrer hat dafür einen eigenen Arbeitsplatz. Materialien und Bücher können von allen Lehrern genutzt werden. Absprachen und ein notwendiger Austausch im Team können vor Ort mit allen Beteiligten effektiver durchgeführt werden.

Für die Schüler sind Lehrer in der Schule auch nach dem Unterricht erreichbar.

9. Eltern im Schulalltag

Für die Entfaltung des Schullebens ist eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern unabdingbar. Sie ist eine wichtige Vorraussetzung für den Erfolg der pädagogischen Arbeit überhaupt.

Um die Rechte der Eltern zu gewährleisten wird es eine Elternvertretung geben. Bei Anregungen und Problemen kann sich diese auch an den Schulverein wenden, der als neutraler Ansprechpartner zum Träger vermitteln kann.

Wir wünschen uns von den Eltern, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Ideen bei Projekten und Schulkursen sowie bei der Durchführung von Festen und Feiern einbringen. Auf die Mitarbeit der Eltern ist die Schule besonders bei der Neugestaltung und Renovierung des Schulgebäudes und der Klassenräume sowie bei der Anlage des Außengeländes angewiesen.

10. Aufnahmeverfahren

Unsere Schule ist offen für alle Kinder, deren Eltern das pädagogische Konzept und die christliche Ausrichtung mittragen möchten.

Die Mitarbeit der Eltern wird ausdrücklich gewünscht, daher ist Grundlage für die Aufnahme auch das Interesse und Engagement der Eltern für die Sache der Schule.

Bei der Aufnahme achten wir nach Möglichkeit auf einen gleichen Anteil von Jungen und Mädchen. Kinder, deren Geschwister die Schule bereits besuchen, werden bei der Aufnahme bevorzugt.

Die Eltern werden auf den bestehenden „Förderverein Evangelische Landschule am Bodden e.V.“ hingewiesen. Der Förderverein bittet die Eltern um Beitritt und bietet ihnen damit die Möglichkeit, durch ihre Mitgliedschaft und durch aktive Beteiligung das Schulleben mitzugestalten. Der Förderverein unterstützt das Schulleben durch ideelle Begleitung sowie materiell bei der Finanzierung von Schulprojekten im Rahmen seiner Möglichkeiten.

11. Ferienregelung

Die Ferienzeiten der Evangelischen Schule Damgarten sind identisch mit denen der öffentlichen Grundschulen in MV.

12. Literaturverzeichnis

- Konzepte der evangelischen Schulen Hagenow, Berlin Mitte, Christophorus-Schule Rostock

- BASTIAN, H.-G. (2001): Kinder optimal fördern mit Musik , Atlantis Musikbuch-Verlag

- BURK, K. (2000): Die ganze Halbtagsschule, novuprint Hannover

- FAUST-SIEHL, G. et all (1996): Die Zukunft beginnt in der Grundschule, Rowohlt Hamburg

- FÖLLING-ALBERS, M. et all (2001): Kindheitsforschung, Forschung zum Sachunterricht

- Grundschulverband Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung Seelze/Velber

- LORENZEN, G. (1996): Das Freispiel in der Grundschule Verlag J. Maiß München

- SCHWARZ, H.(1994): Lebens- und Lernort Grundschule, Cornelsen Frankfurt am Main